はじめに

Linuxのコマンドラインやシェルスクリプトで、画面にメッセージや変数の内容を表示したいとき、最も頻繁に使われるのが**echo**コマンドです。その機能は非常にシンプルですが、環境変数のデバッグ、ユーザーへの情報提示、そしてシェルの特殊文字の解釈など、多岐にわたる重要な役割を果たしています。

LPICレベル1の試験でも、echoコマンドを使った文字列や変数の出力、特に特殊なエスケープシーケンスの扱いについて問われることがあります。この記事では、echoコマンドの基本的な使い方から、コマンド名の由来、そしてLPIC対策として押さえるべきポイントまでを詳しく解説していきます。

echoコマンドの基本

まずは、echoコマンドの基本的な使い方と、よく使うオプションから見ていきましょう。

echoコマンドの書式

echo [オプション] [文字列...]- ポイント:

echoの後に指定した文字列や変数が、標準出力(通常は画面)にそのまま表示されます。

主要オプション一覧

| オプション | 意味 | 補足 |

-n | 末尾の改行を出力しない | no-newline |

-e | エスケープシーケンスを解釈する | enable-escapes |

コマンド名の由来:なぜ「echo」なのか?

echoコマンドの「echo」は、英語で “反響” や “こだま” を意味します。

このコマンドの目的は、指定された文字列や変数の内容を、そのまま「反響」させて画面に出力することにあります。ユーザーがコマンドラインに入力したものを、システムが正確に聞き取り、出力という形で「こだま」を返す様子から、この名前が付けられました。

echoコマンドは、historyやcdと同様に、シェルに組み込まれた機能(builtin)として存在し、シェルスクリプトのデバッグやメッセージ出力に不可欠な、非常に基礎的なコマンドです。

各オプションの詳細と実践例

ここからは、echoコマンドの各オプションや、特にLPIC対策として重要なエスケープシーケンスについて詳しく掘り下げていきます。

1. 基本的な文字列と変数の出力

echoコマンドの最も基本的な用途は、文字列や変数の内容を表示することです。変数の前に**$**を付けることで、その変数の値を出力できます。

実践例:

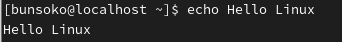

単純な文字列の出力:

echo Hello Linux

環境変数 $PATH の出力:

echo $PATH

(環境によって異なります)

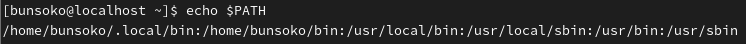

2. -n (no-newline) オプション:改行を出力しない

意味: 通常、echoコマンドは出力の最後に改行コード(\n)を付けますが、このオプションを付けると改行されません。プロンプトと同じ行に続けて入力を促したい場合などに便利です。

実践例:

echo -n "Starting process... "

オプションの由来:「-nオプションのnは、no-newline(改行なし)の頭文字から来ています。出力後に自動で改行されるというデフォルトの挙動を変更したいというニーズに応えるために導入されました。」

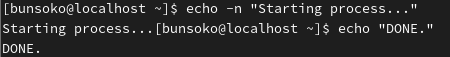

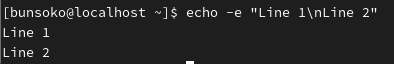

3. -e (enable-escapes) オプション:エスケープシーケンスを解釈する

意味: このオプションを付けると、文字列中のバックスラッシュ(\)で始まる特殊な文字(エスケープシーケンス)を解釈し、対応する動作を実行します。LPIC試験で特に重要なオプションです。

実践例:

\n (改行) を使って複数行で出力:

echo -e "Line 1\nLine 2"

\t (タブ) を使ってスペースを挿入:

echo -e "Column 1\tColumn 2"

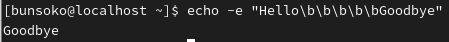

\b (バックスペース) を使って前の文字を削除:

echo -e "Hello\b\b\b\b\bGoodbye"

オプションの由来:「-eオプションのeは、enable-escapes(エスケープを有効にする)の頭文字から来ています。C言語などでお馴染みのエスケープシーケンスを、echoコマンドの文字列内でも機能させたいという目的に基づいています。」

LPIC対策として押さえるべきエスケープシーケンス

| シーケンス | 意味 |

\n | 改行 |

\t | 水平タブ |

\b | バックスペース(前の文字を削除) |

\r | 復帰(行の先頭に戻る) |

\\ | バックスラッシュ文字自体を出力 |

まとめ

今回は、Linuxにおける最も基本的な出力コマンドであるechoについて、その基本的な使い方からコマンド名の由来、そして主要オプションまでを詳しく解説しました。特に、-eオプションとそれに伴うエスケープシーケンスの理解は、LPICレベル1の試験対策として非常に重要です。

echoコマンドを使いこなすことで、シェルスクリプトのデバッグやユーザーへの情報伝達がスムーズになります。ぜひ、日々のLinux作業でこのコマンドを積極的に活用してください。

コメント