はじめに

Linuxのコマンドラインで作業をする際、ファイルやディレクトリを操作するために、自分が今システムのどこにいるのか(現在の作業ディレクトリ)を把握することは基本中の基本です。多くのコマンドは、この現在の作業ディレクトリを基準にして動作します。

この「自分が今いる場所」を正確に教えてくれるのが、pwd(Print Working Directory)コマンドです。このコマンドは、現在の作業ディレクトリをルート(/)から辿った絶対パスとして表示します。

この記事では、pwdコマンドの基本的な使い方から、コマンド名の由来、そのオプションの意味、そしてLPIC対策として押さえるべきポイントまでを詳しく解説していきます。

pwdコマンドの基本

まずは、pwdコマンドの基本的な使い方と、よく使うオプションから見ていきましょう。

pwdコマンドの書式

pwd [オプション]- ポイント: オプションを付けずに

pwdと入力するだけで、現在の作業ディレクトリのフルパスが表示されます。

主要オプション一覧

| オプション | 意味 | 補足 |

-L | 論理的なパス(シンボリックリンクを辿る前)を表示する | logical (デフォルトの動作であることが多い) |

-P | 物理的なパス(シンボリックリンクを辿った後)を表示する | physical |

コマンド名の由来:なぜ「pwd」なのか?

pwdコマンドの「pwd」は、英語の “Print Working Directory” の頭文字を取った略語です。

つまり、「現在作業しているディレクトリのパスを画面に出力する」という、その機能そのものを表しています。Unix/Linuxコマンドの命名規則として、機能を簡潔に表す3文字の略語が使われる例の一つです。

各オプションの詳細と実践例

ここからは、pwdコマンドの各オプション、特にLPIC試験で重要な論理パスと物理パスの違いについて詳しく掘り下げていきます。

1. 基本的なパスの表示

pwdコマンドは、常にルート(/)から始まる絶対パスで表示されます。

実践例:

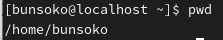

ホームディレクトリにいる場合:

pwd

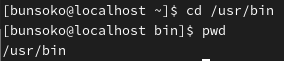

/usr/binディレクトリに移動した場合:

cd /usr/bin pwd

2. 論理パス (-L) と物理パス (-P) の違い(LPIC重要)

このオプションの違いは、シンボリックリンク(symlink)が存在する場合に重要になります。

- 論理パス (

-L):- 現在いるディレクトリに移動するために実行したコマンドに基づいたパス(シェルが覚えているパス)を表示します。

- シンボリックリンクの名前を含んだパスが表示されます。

- 物理パス (

-P):- シンボリックリンクを辿った先の、実際の物理的なディレクトリのパスを表示します。

実践例:

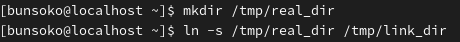

①準備: /tmp/real_dirを作り、それにリンクする/tmp/link_dirというシンボリックリンクを作成します。

mkdir /tmp/real_dirln -s /tmp/real_dir /tmp/link_dir

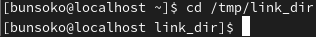

リンク経由で移動:

cd /tmp/link_dir

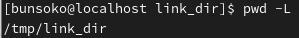

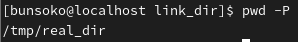

論理パス (-L) で確認:

pwd -L

物理パス (-P) で確認:

pwd -P

- オプションの由来:

-L:Lはlogical(論理的)の頭文字です。シェルの視点から見た論理的な場所を示します。-P:Pはphysical(物理的)の頭文字です。ファイルシステム上の実際の場所を示します。

LPIC対策としてのポイント

pwdコマンドに関するLPICの出題傾向として、以下の点を確実に押さえておきましょう。

- 絶対パス:

pwdの出力は常にルート(/)から始まる絶対パスであること。 - シンボリックリンクの扱い:

-Lと-Pの違いを、シンボリックリンクの例と関連付けて理解すること。 - 組み込みコマンド:

pwdは、ほとんどのモダンなシェル(Bashなど)においてシェル組み込みコマンド(builtin)として実装されています(外部コマンド/bin/pwdも存在しますが、通常シェル組み込み版が使われます)。

まとめ

今回は、現在の作業ディレクトリを正確に表示するためのpwdコマンドについて、その基本的な使い方からコマンド名の由来、そして特に重要な論理パスと物理パスの違いまでを詳しく解説しました。pwdコマンドを使いこなすことは、Linuxファイルシステムの理解と、コマンドライン作業の効率化の第一歩です。

LPICレベル1の試験対策としては、シンボリックリンク環境での-Lと-Pオプションの挙動の違いをしっかりと把握しておきましょう。

コメント